【意匠設計者向け 設備設計やってみようシリーズ】

排水配菅の実施設計(2/2)(全2回)

【シリーズの内容】

【第1回】 汚水・雑排水管の計画

【第2回】 雨水排水管の計画 ←←

今回も、前回に続き排水配管の設計を行っていきます。

排水設備編の第2回は「雨水排水管」です。

前回は、汚水・雑排水配管の設計を行いました。

前回の記事はコチラです。

簡単な計算だけで計画ができますので是非挑戦してみて下さい。

まずは竣工した現場でお試し下さい。

注意事項

排水配管に関しては管轄の諸官庁、下水道課等で独自の基準や規定が定められていることがあります。

また、事前に協議が必要な場合がありますので計画前と計画後に必ず、諸官庁への調査・協議を実施することをオススメします。私は何度も足を運んでいます。役所協議はタダですから!

【1】事前準備

【事前準備1】排水配管のおさらい

排水配管の目的

まず、排水設備についてをおさらいしましょう。

建物内の生活排水を下水道管や、浄化槽まで排水する為の配管です。

人間が衛星的に生活する上で欠かすことができないインフラ設備です。

排水の種類

敷地内からの排水は、以下のように区分されます。

汚 水-------大便器・小便器・汚物流し等からの排水

雑排水-------汚水以外の排水器具からの排水

雨 水-------屋根や敷地内の降雨水

特殊排水----下水道へ直接放流できない有害・有毒な成分を含む排水

(厨房の排水や、ガソリンが含まれる排水等)

【2】実際に設計してみよう!

それでは、本題に戻ります。

「設備設計基準」をお持ちの方は、ご準備をお願いします。

設備設計基準とは”この本”です。

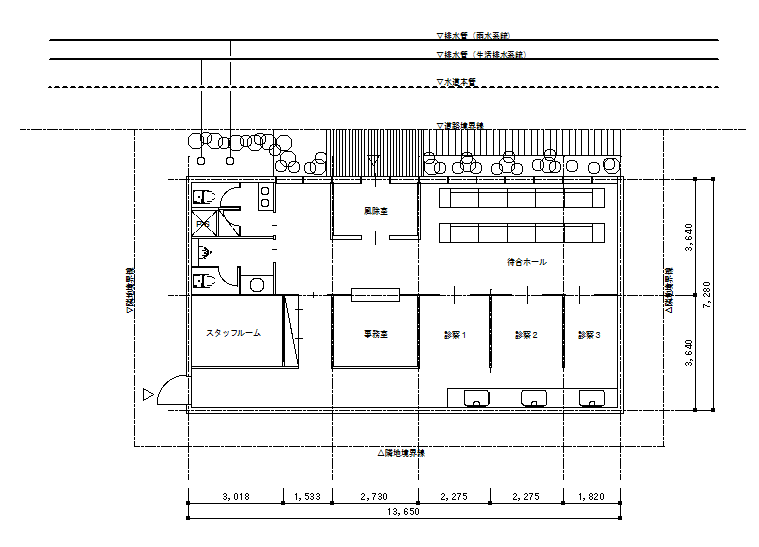

【建物モデル】

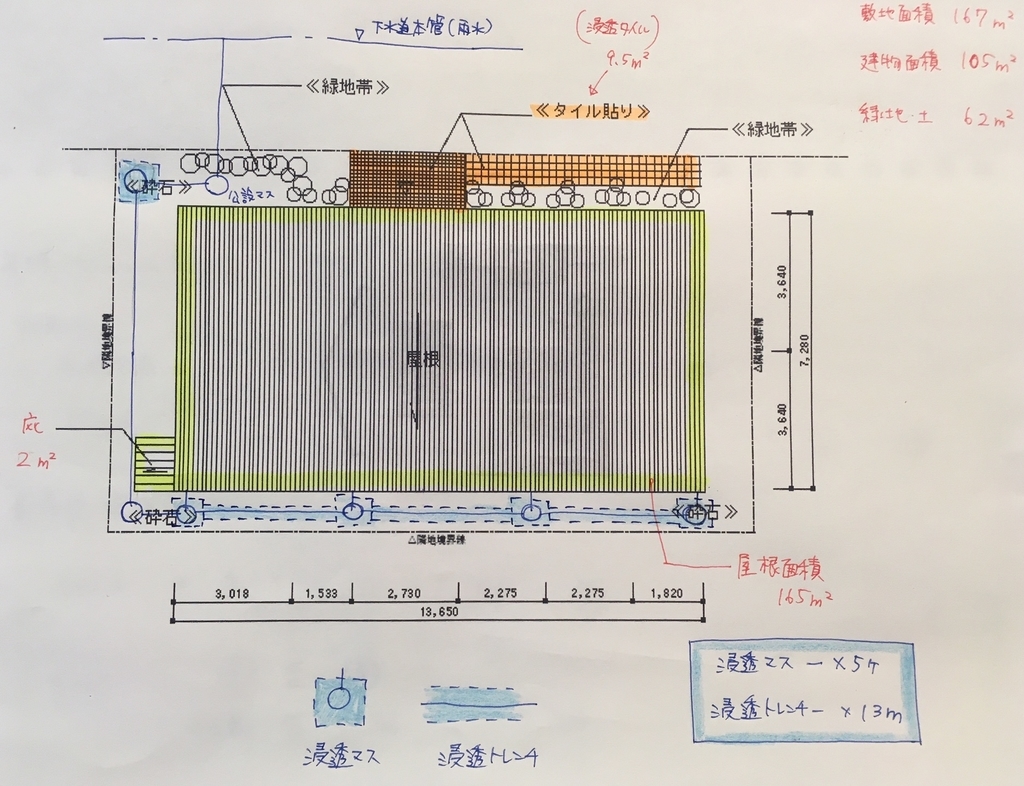

建物モデルとして次のような建物を想定します。

地方に立つ平屋のクリニック(診療所)です。

(ツッコミどころ満載の平面プランですがあしからず・・・)

基本データ

・前面道路に水道本管・公共下水道(生活排水・雨水)・都市ガス完備

・従業員数:5名

・公共下水配管は、「生活排水」と「雨水配管」。

・行政より、分流式で計画するよう指示あり。

・雨水放流量の制限がある地域

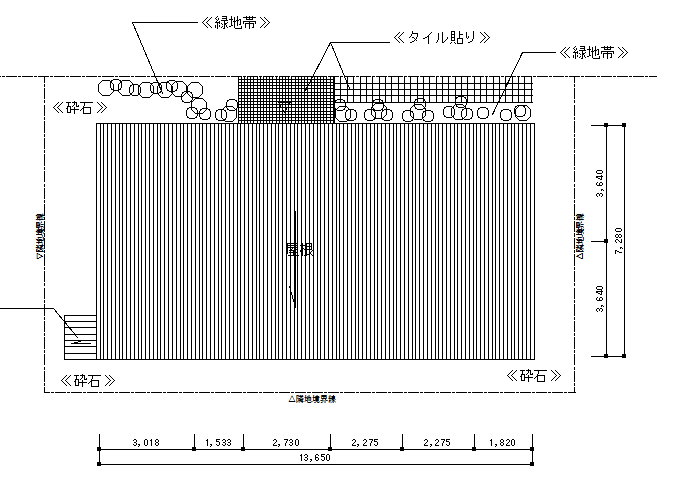

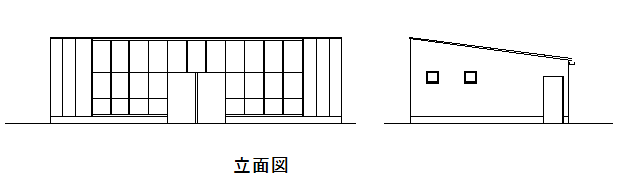

これだけでは、設計する為の条件がたりませんので 、「立面」「屋根伏」「外構」の条件も加えてみます。

雨水排水管の計画

【手順1】敷地の調査

まずは敷地の調査を行います。

代表的な調査項目として

1・公共下水道へ放流できるか。また、流量の規制はあるか。浄化槽が必要か。

2・流量規制量や、市町村指定の計算様式はあるか?

3・下水道配管へ流せる排水の区分はあるか。

4・敷地内に公設桝があるか。ある場合深さはGL-〇cmか。

等が挙げられます。

雨水排水の場合、流量規制が重要です。

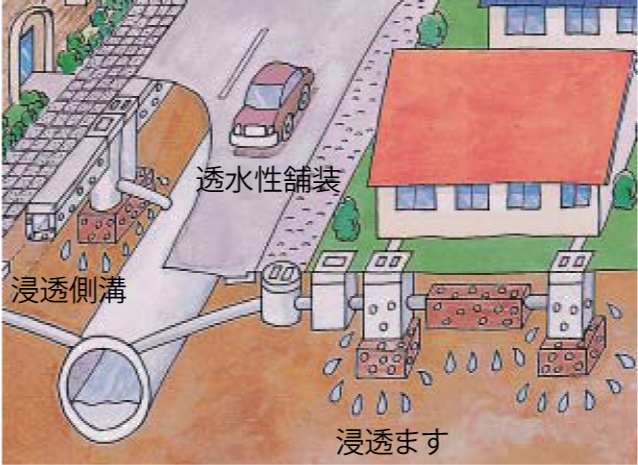

エリアによっては、「浸透マスを〇個設置すればよい」とされている地区もあれば、数値を厳しく設定される地区もあります。

また、同じ市町村内であっても地区によって制限値が異なるケースがあるので注意が必要です。

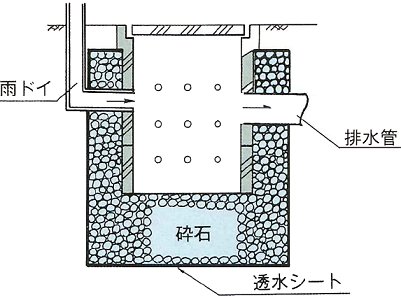

雨水浸透マスの例

首都圏や都心部、雨水配管の流量受入量が厳しいエリア、「開発行為の計画」ではこの流量計算が必要となります。

流量規制がある場合は、「雨水貯留槽」や「透水トレンチ」などの雨水抑留施設を設置しなければなりません。

今回の建物モデル与条件

1・公共下水道有

2・下水道(生活排水用・雨水排水)

3・敷地内に公設桝有。接続口はGL-900mm。

4・排水は分流式で計画

5・雨水放流量の規制アリ

「雨水放流量の規制アリ」として計算していきます。

【手順2】 各面積と雨水放流量の規制値を整理する

各面積と計画地の雨水放流量の規制値を整理します。

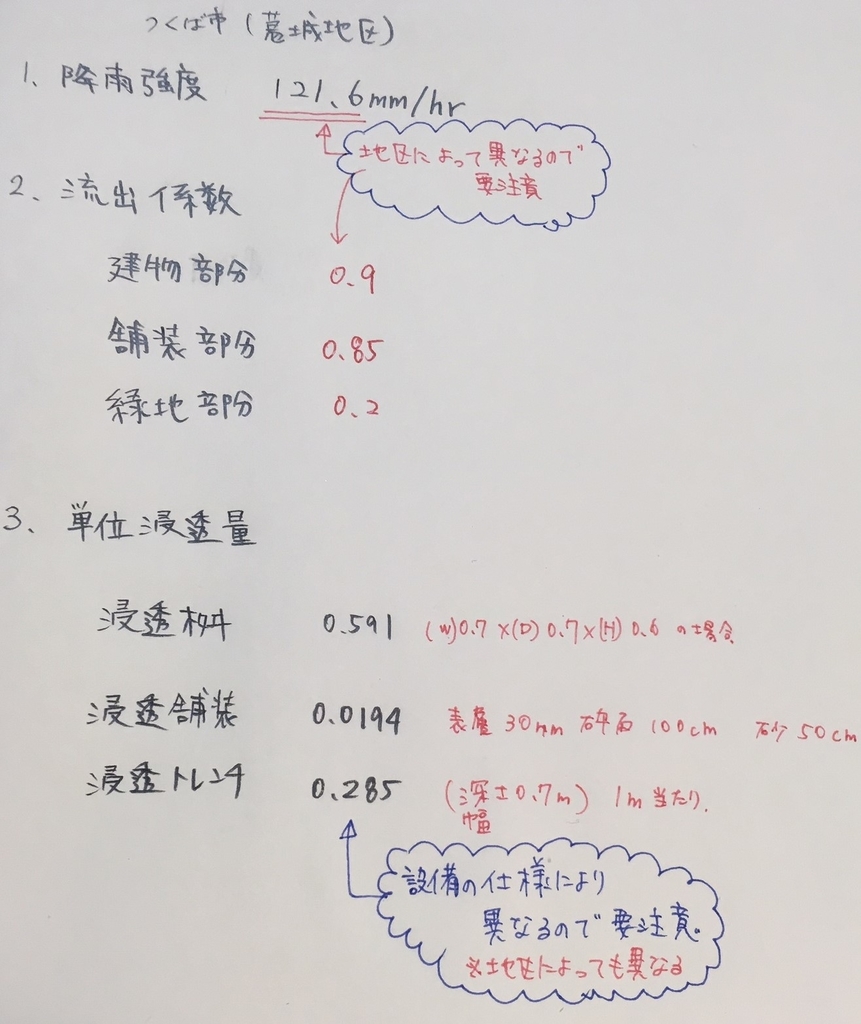

今回は、計画地を茨城県つくば市「葛城地区」として計算してみます。

雨水放流量の規制がある地域では、各市町村で数値が設定されていますので、管轄の部署で必ず確認して下さい。

流出計算

いよいよ流出量を計算していきます。

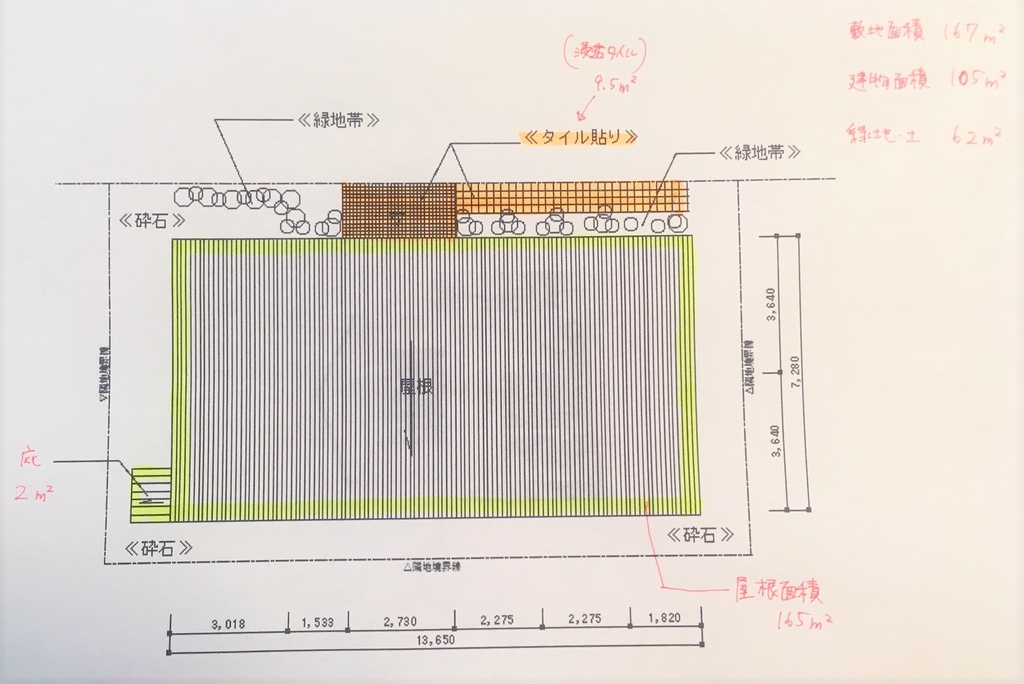

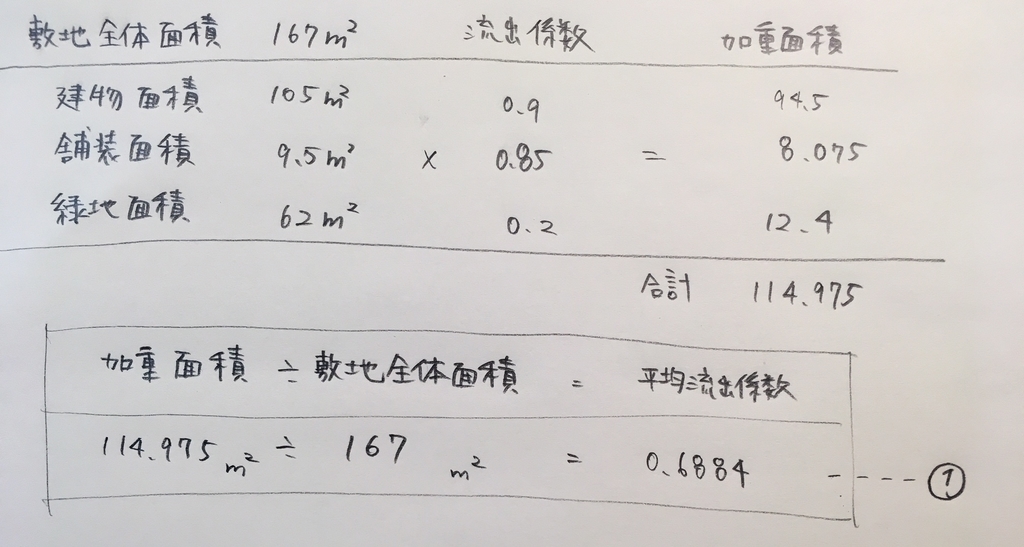

【手順1】 計画の建物の各面積を求める

続いて、各面積の数値を整理していきます。

【手順2】数値を計算式に入れ求める

(1)敷地全体の平均流出係数を求める

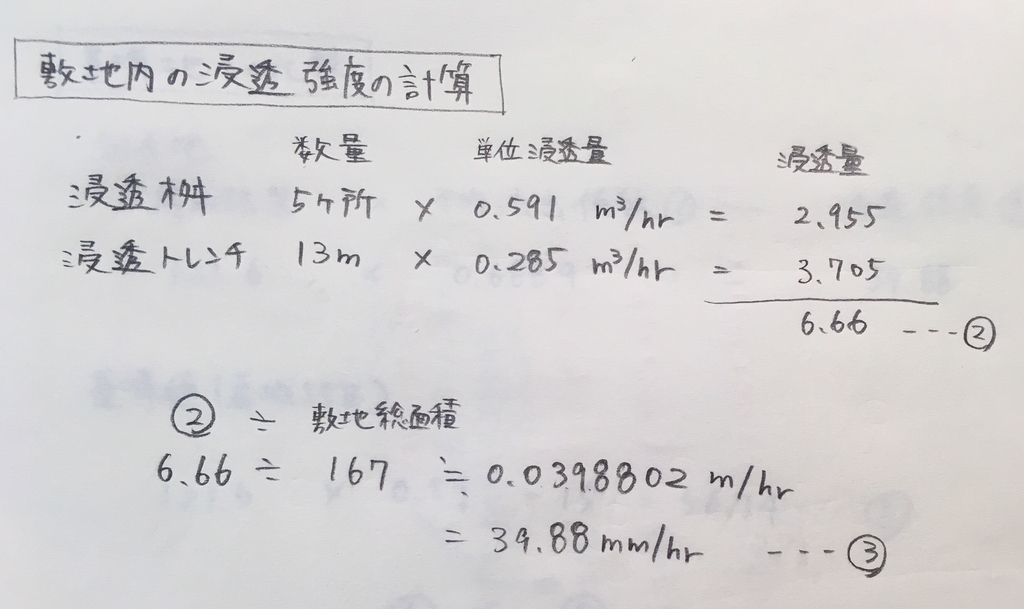

(2)敷地内の浸透強度の計算

浸透強度とは、敷地内の設備の浸透量を表します。

浸透強度を計算する為に、設備を仮設定してみます。

屋根からの雨水竪樋の受け桝を「浸透桝」とし、その横引き配管を「浸透トレンチ」にしてみました。

数量

浸透桝 ×5個

浸透トレンチ ×13m

この数量から、浸透強度を計算します。

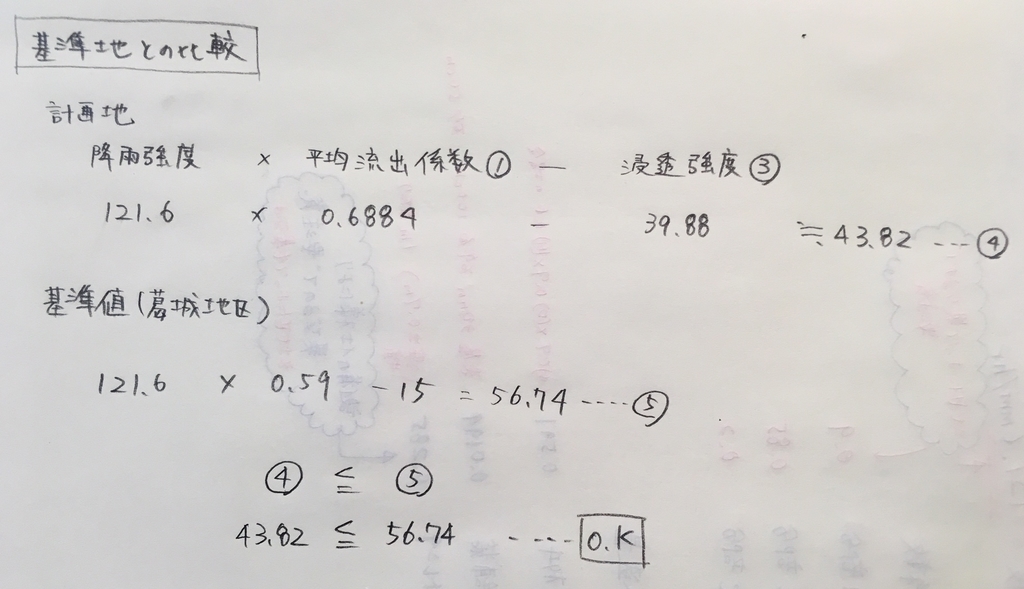

(3)基準値との比較

「(2)で求めた数値」と「基準値」を比較します。

計画地の数値が基準値よりも少なければOKです。

これで、雨水抑制量を満たす設備を計画することができました。

(計算式をEXCELで組めばかなり簡単に計算できます。)

さいごに

今回は、「排水配管の実施設計 2/2(全2回)」として、

建物の「雨水配管」を設計してみました。

次回もよろしくお願いします。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆彡

最後まで閲覧頂きまして、

ありがとうございました。m(_ _)m

この記事を書いた人

↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。

このブログについて 建築士の挑戦 - 『建築士 ✕(かける)』

★「職人」から「建築士」へ

施工現場と設計現場へ そして事務所を開設した異色の経歴を持つ建築士。

2018年10月に設計事務所「 Samurai-architect(サムライ-アーキテクト)」を開設。

退職〜開業までの記録を綴った 「開業の記録シリーズ」を公開中。

実務以外のこと(主に遊び)は、 「建築士× (カケル)」にて。

ブログ記事の更新はsamurai architectの「 Facebookページ」にてお知らせしています。

計画時のポイントシリーズ